Wie früher mit Sternenkindern umgegangen wurde

Vom gesellschaftlichen Schweigen zur behutsamen Erinnerung

Es gab eine Zeit, in der über den Verlust eines Kindes kaum gesprochen wurde – erst recht nicht, wenn es vor oder kurz nach der Geburt starb. Eltern von sogenannten Sternenkindern mussten ihren Schmerz oft im Stillen tragen. In vielen Familien wurde das Geschehen verschwiegen, in Krankenhäusern fehlte Mitgefühl, und in der Gesellschaft galt dieser Verlust als etwas, das „nicht erwähnt werden sollte“.

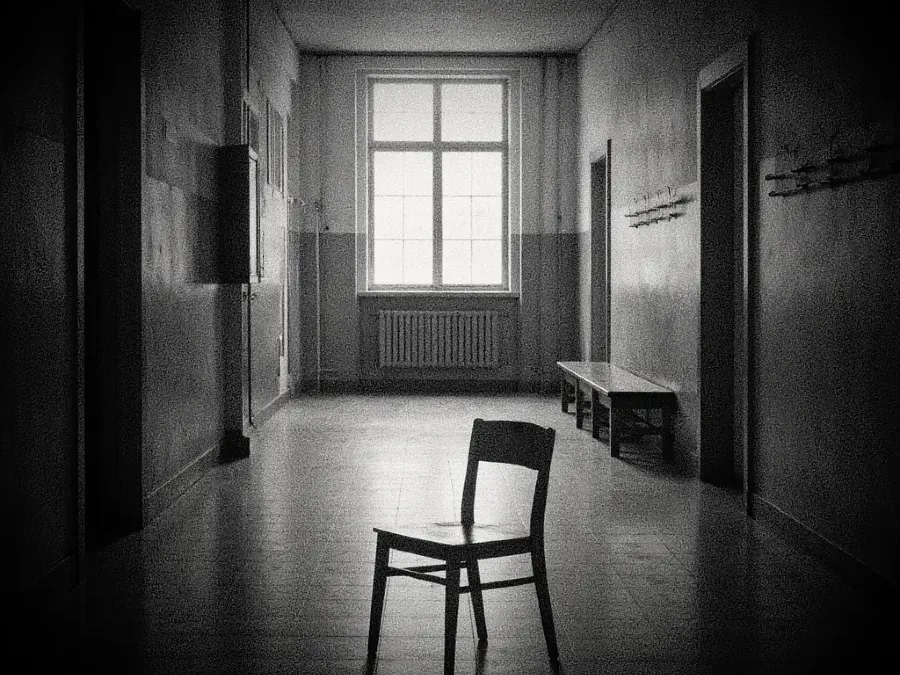

Diese Haltung hat tiefe seelische Spuren hinterlassen. Für viele betroffene Familien war es, als hätte ihr Kind nie existiert. Es gab keine Beerdigung, keinen Namen, keinen Ort der Erinnerung. Zurück blieb eine Leerstelle – und das Gefühl, dass die eigene Trauer keinen Platz haben durfte.

Heute verändert sich dieser Blick langsam. Immer mehr Menschen sprechen über ihre Erfahrungen, schaffen Erinnerungsorte und geben den Kindern, die so kurz da waren, ihren Platz im Leben und im Herzen. Dieser Beitrag blickt auf den historischen Umgang mit Sternenkindern, auf die Mechanismen des Schweigens – und auf das, was sich heute endlich wandelt.

Inhalte

Ein verdrängter Schmerz – Sternenkinder im gesellschaftlichen Tabu

Bis weit in die 1990er Jahre hinein war der Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt ein Thema, das kaum öffentlich existieren durfte. Worte wie "Fehlgeburt" oder "Totgeburt" prägten diese Zeit. Begriffe, die sachlich gemeint waren, aber für viele Eltern wie eine Abwertung klangen. Sie benannten nicht den Schmerz, nicht die Liebe, nicht die Bindung, die längst entstanden war. Sie ließen das Kind wie ein medizinischer Vorgang erscheinen, nicht wie ein Mensch, der erwartet und geliebt wurde.

Sternenkinder

und perinatale Todesfälle wurden oft still abgelegt, als handle es sich um Ereignisse, die keinen Platz im Leben einer Familie haben sollten. Viele Eltern bekamen ihr Kind nicht zu sehen oder durften es nicht berühren. Sie erhielten keine Möglichkeit, ihr Sternenkind im Arm zu halten, sein Gesicht wahrzunehmen oder einen letzten Moment der Nähe zu erleben. Die Chance auf

Abschied

wurde ihnen genommen, noch bevor sie überhaupt begreifen konnten, was geschehen war.

In Familien wurde darüber selten gesprochen. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Überforderung und aus der Angst, alte Wunden wieder zu öffnen. Auch das Umfeld schwieg, weil die passenden Worte fehlten oder weil niemand wusste, wie man mit diesem Schmerz umgehen kann. Für viele Eltern war es, als würde der Verlust unsichtbar gemacht, als wäre ihre Trauer weniger wert als andere Formen des Abschiednehmens.

Dieser Umgang prägte nicht nur das private Umfeld. Er spiegelte sich auch in Krankenhäusern und kirchlichen Einrichtungen wider. Vieles war auf Funktion ausgerichtet, nicht auf Fürsorge. Es gab kaum

Rituale, keine Abschiedsmöglichkeiten und oft nicht einmal eine offizielle Anerkennung, dass dieses Kind existiert hatte. Das führte bei vielen Betroffenen zu einem Gefühl tiefen Alleinseins.

Erst in den vergangenen Jahrzehnten begann ein Wandel. Eltern erhoben ihre Stimme, erzählten ihre Erfahrungen und machten sichtbar, wie sehr sie ihr Kind geliebt haben und wie sehr der Verlust ihr Leben geprägt hat. Doch die Spuren des früheren Schweigens sind bis heute spürbar. Viele tragen Erinnerungen, die nie ausgesprochen werden durften, und empfinden noch immer die Schwere dessen, was ihnen damals verwehrt blieb.

Was Eltern früher verwehrt wurde

Für viele Eltern, die ein

Sternenkind

verloren haben, war der Schmerz nicht nur der Verlust selbst. Er wurde noch tiefer, weil ihnen die Möglichkeit eines Abschieds genommen wurde. In früheren Jahrzehnten geschah es oft, dass Mütter und Väter ihr Kind nicht zu Gesicht bekamen. Das kleine Leben wurde nach der Geburt fortgebracht, ohne dass ihnen die Chance gegeben wurde, es zu berühren, zu halten oder auch nur einen Moment lang anzuschauen. Für viele fühlte es sich an, als sei ihr Kind in einem Augenblick verschwunden und hätte niemals existiert.

Diese Praxis wurde lange als schonend betrachtet. Man glaubte, die Eltern zu schützen, indem man ihnen die Begegnung mit ihrem Sternenkind ersparte. Doch für die meisten war es genau dieser verweigerte letzte Moment, der ihre Trauer so schwer machte. Das Bedürfnis nach Nähe, nach einem Blick, nach einem Namen blieb ungestillt. Gerade dieser erste und einzige Augenblick hätte ihnen geholfen, zu begreifen, was geschehen war. Stattdessen entstand eine Leere, die sich kaum füllen ließ.

Viele berichten bis heute, dass sie nach ihrem Verlust keinerlei Informationen erhielten. Ihr Sternenkind wurde nicht in Dokumente eingetragen. Es gab keinen Ort, an dem sie später hätten stehen können, keinen Platz, an dem sie Kerzen hätten anzünden oder Worte hätten finden können.

Bestattungen

erfolgten häufig anonym, manchmal in Sammelgräbern. Manche Eltern erfuhren nie, wohin ihr Kind gebracht worden war. Die Ungewissheit darüber begleitet viele ein Leben lang.

Besonders belastend ist für einige die Tatsache, dass die sterblichen Überreste ihres Kindes in Einzelfällen für medizinische oder wissenschaftliche Zwecke verwendet wurden. Dies geschah ohne Aufklärung und ohne Zustimmung. Eltern erfuhren oft erst Jahrzehnte später, dass ihr Kind nach seinem Tod nicht als Mensch gesehen wurde, der Abschied und Würde verdient, sondern als etwas Funktionales. Diese Erkenntnis hat bei vielen eine tiefe, dauerhafte Wunde hinterlassen, weil sie das Gefühl verstärkt, dass ihr Kind und ihre Trauer keinen Platz hatten.

Was heute kaum zu begreifen ist, war damals für viele Familien Realität. Sie mussten mit einem Verlust leben, der unsichtbar gemacht wurde. Ohne Abschiedsritual. Ohne Erinnerung. Ohne die Anerkennung, dass ihr Kind Teil ihres Lebens war.

Gerade deshalb ist es für viele Eltern so wichtig, ihrem Sternenkind heute Raum zu geben. Durch Worte, Bilder, einen Namen oder einen

Ort der Erinnerung. Es ist eine Form der späten Würdigung und ein Weg, der Trauer ihren verdienten Platz zu geben und das zu heilen, was so lange unausgesprochen bleiben musste.

Medizinische Praxis: Funktion statt Fürsorge

In früheren Jahrzehnten war der Umgang mit Sternenkindern in vielen medizinischen Einrichtungen von einer Haltung geprägt, die vor allem auf Abläufe achtete. Das Augenmerk lag fast ausschließlich auf der körperlichen Stabilität der Mutter. Die seelische Erschütterung, die ein solcher Verlust auslöst, wurde kaum wahrgenommen. In den meisten Kliniken herrschte die Auffassung, dass ein schneller Abschluss der Situation hilfreicher sei als ein bewusstes Begreifen. Viele Frauen berichten, dass sie ohne ein einziges Gespräch über ihre Gefühle entlassen wurden. Sie sollten nach Hause gehen, als wäre etwas Kleines, beinahe Nebensächliches geschehen.

Bindung entsteht nicht erst mit dem ersten Atemzug. Sie beginnt mit dem Wissen, dass ein Kind unterwegs ist. Sie wächst mit jeder Bewegung im Bauch, mit jeder Hoffnung und jedem Gedanken an das Leben, das entsteht. Wenn dieses Leben endet, ist der Schmerz real, unabhängig von der Schwangerschaftswoche. Und doch wurde genau dieser Schmerz in vielen Kliniken nicht erkannt. Eltern blieben zurück mit dem Gefühl, dass ihre

Trauer

unangebracht gewesen sei und dass ihr Sternenkind keinen Platz in der Welt gehabt hätte.

All diese Erfahrungen zeigen, wie entwurzelt sich Eltern nach dem Verlust eines Sternenkindes fühlten. Viele gehen ihren Weg bis heute mit Fragen, die nie beantwortet wurden, und mit einem Schmerz, der früher keinen Ausdruck finden durfte. Sie erklären, warum Abschiedsrituale,

Erinnerungsorte

und die Anerkennung des eigenen Verlustes heute so wichtig geworden sind. Denn erst wenn das Kind einen Platz bekommen darf, findet auch die Trauer ihren.

Besonders belastend waren die Sätze, die ihnen damals begegneten. Worte, die als tröstlich gemeint waren, aber den Schmerz vergrößerten. Viele hörten, dass sie jung seien und es später noch klappen werde. Manche bekamen zu hören, dass es besser sei, das Geschehene schnell hinter sich zu lassen, weil das Kind ja nicht oder kaum gelebt habe. Solche Aussagen trafen Eltern in einem Moment, in dem sie vollkommen erschöpft waren. Sie spürten Liebe, Verlust und tiefe Trauer, während ihnen gleichzeitig signalisiert wurde, dieser Verlust sei kaum der Rede wert.

Der medizinische Blick richtete sich in vielen Fällen auf den reibungslosen Ablauf, nicht auf die Würde des kleinen Lebens, das gegangen war. Eltern berichten, dass Entscheidungen ohne Einbindung getroffen wurden. Für viele war dieser Gedanke kaum zu ertragen. Er verstärkte das Gefühl, dass ihr Kind nicht als Mensch wahrgenommen worden war, sondern als etwas, das zu einer Aufgabe im Klinikalltag gehörte. Sie verstärkte das Gefühl, dass weder ihr

Kind

noch ihre Trauer als etwas Wertvolles betrachtet worden waren. Manchen raubte sie endgültig das Vertrauen in eine Umgebung, die eigentlich Halt hätte geben sollen.

Diese Erfahrungen führten bei vielen Betroffenen zu einer tiefen Verunsicherung. Sie hatten nicht nur ihr Kind verloren, sondern auch das Gefühl von Schutz und Verständnis in einer Situation, in der sie beides am dringendsten gebraucht hätten. Was sie sich gewünscht hätten, wäre ein Moment der Zuwendung gewesen. Ein Gespräch, in dem jemand anerkennt, dass da ein Kind war. Ein Raum, in dem Trauer erlaubt ist. Stattdessen blieb der Eindruck zurück, dass Schmerz und Fragen unsichtbar bleiben sollten.

Der medizinische Umgang jener Zeit war nicht absichtsvoll lieblos, sondern Ausdruck eines Systems, das den emotionalen Teil dieses Verlustes nicht kannte. Doch für die Eltern von Sternenkindern war diese Haltung ein weiterer tiefer Einschnitt. Sie mussten nicht nur mit dem Tod ihres Kindes leben, sondern auch mit dem Gefühl, dass ihr Schmerz keinen Platz gefunden hatte.

Kirchliche Sichtweisen und seelische Auswirkungen

Über viele Generationen hinweg bekamen Sternenkinder keinen Platz in der kirchlichen Wirklichkeit. Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt starben, galten lange als nicht erlöst, weil sie nicht getauft waren. Dieser Gedanke war für Eltern schwerer als viele Worte beschreiben können. Sie trauerten um ihr Kind und hörten gleichzeitig, dass es im spirituellen Sinn keinen Weg zu Gott haben solle. Für gläubige Mütter und Väter war diese Vorstellung kaum zu ertragen. Es fühlte sich an, als würde ihrem Kind ein Licht verweigert, das allen anderen selbstverständlich offenstand.

Diese Lehre prägte den Alltag in Gemeinden und hatte direkte Auswirkungen auf den Abschied. Viele Eltern erfuhren, dass ihr Kind nicht auf dem

geweihten Teil des Friedhofs beigesetzt werden dürfe. Manche mussten ihr Sternenkind an Orten bestatten lassen, die abseits lagen, in ungeweihter Erde, oft ohne Namen und ohne jedes Zeichen der Zugehörigkeit. In manchen Regionen gab es sogenannte Schinderecken, Plätze am äußersten Rand des Friedhofs, auf denen ungetaufte Kinder anonym ruhen mussten. Für die Eltern war es ein fürchterlicher Gedanke, dass ihr Kind buchstäblich an den Rand gestellt wurde.

Die

seelsorgerische Begleitung blieb vielen ebenfalls verwehrt.

Trauerfeiern

wurden abgelehnt, Segnungen untersagt, Gebete nicht gesprochen. Eltern kamen mit der Hoffnung in die Kirche, einen Ort zu finden, der ihnen Trost schenkt, und fanden stattdessen Leere. Diese Leere wurde für viele zu einer zweiten Wunde. Sie fühlten sich nicht nur als Eltern eines verstorbenen Kindes, sondern auch als Menschen, denen die Spiritualiät, die ihnen Halt geben sollte, plötzlich entzogen war.

Viele berichten, dass die Angst, ihr Kind könne im spirituellen Sinn keinen Frieden finden, sie jahrelang begleitet hat. Es war eine Form der Trauer, die sich nicht nur auf das Leben bezog, das verloren gegangen war, sondern auch auf die Vorstellung, dass dieses kleine Wesen keinen sicheren Ort im Glauben gefunden hätte. Diese seelische Belastung war für viele tiefer als der fehlende Abschied selbst.

Hinzu kam die gesellschaftliche Sicht, die Sternenkinder lange ebenfalls unsichtbar machte. Wenn kirchlicher Trost fehlte, fehlte oft auch jeder andere Ort der Anerkennung. Eltern standen allein mit einem Verlust, der nicht öffentlich ausgesprochen werden durfte. Es war, als hätte ihr Kind keinen Platz im Leben, keinen Platz im Tod und keinen Platz im Glauben.

Erst in den frühen 2000er Jahren begann ein behutsamer Wandel. Kirchen erkannten, wie tief diese jahrzehntelange Ausgrenzung gewirkt hatte. Es entstanden Segensfeiern für Sternenkinder.

Beisetzungen

auf geweihtem Boden wurden ermöglicht. Gedenkorte wurden geschaffen, an denen Eltern ihr Kind besuchen können. Seelsorgerinnen und Seelsorger begannen, den spirituellen Wert dieser kleinen Leben anzuerkennen und den Eltern die Gewissheit zu geben, dass ihre Kinder gehalten sind, ganz unabhängig von einer Taufe.

Doch die

seelischen Spuren des früheren Umgangs wirken bis heute nach. Viele Eltern tragen die Last alter Worte, alter Rituale und alter Grenzen noch immer in sich. Und genau deshalb ist es so wichtig, Sternenkindern heute einen Platz zu geben. In der

Trauerbegleitung. In einfühlsamen

Trauerreden. In Erinnerungsritualen, die Trost schenken. Und in der klaren Botschaft, dass jedes Kind wertvoll ist und dass kein Leben, wie kurz es auch gewesen sein mag, außerhalb des Lichts steht.

Denn jedes Sternenkind verdient Würde. Und jede Familie verdient einen Abschied, der trägt.

Langfristige Folgen des Schweigens

Wenn Trauer keinen Raum bekommt, verstummt sie nicht. Sie zieht sich zurück, legt sich unter die Haut und begleitet Menschen oft ein Leben lang. Viele Eltern von Sternenkindern berichten, dass sie jahrzehntelang nicht über ihren Verlust sprechen konnten. Nicht weil ihnen die Worte fehlten, sondern weil niemand danach fragte. Weil sie das Gefühl hatten, dass ihr Schmerz nicht willkommen war. Und weil sie selbst kaum fassen konnten, was ihnen geschehen war.

Dieses jahrzehntelange Schweigen hinterlässt Spuren. Manche Menschen tragen eine tiefe Schuld in sich, die sie nie aussprechen konnten. Sie fragen sich, ob sie etwas hätten anders machen können, obwohl sie rational wissen, dass sie keine Schuld trifft. Andere spüren eine leise, dauerhafte Leere, die sich kaum beschreiben lässt. Es ist das Gefühl, dass etwas fehlt, das niemals benannt werden durfte.

Viele berichten, dass der Verlust ihres

Sternenkindes

erst viel später in ihrem Leben wieder spürbar wurde. Zum Beispiel, wenn ein Enkelkind geboren wird oder wenn sie in Medien über Sternenkinder lesen. In diesen Momenten steigt die alte Trauer wieder auf, oft so nah und unvermittelt, als wäre sie erst gestern entstanden. Es ist die Trauer, die damals keinen Platz gefunden hat und deshalb über die Jahre im Verborgenen weitergetragen wurde.

In einigen Familien zeigen sich die Folgen des alten Schweigens, wenn eine neue Generation betroffen ist. Wenn ein Enkelkind zum Sternenkind wird, können bei Großmüttern Gefühle aufbrechen, die Jahrzehnte verborgen waren. Neben der Trauer um das Enkelkind taucht manchmal eine unerwartete, unpassend wirkende Wut auf.

Eine Wut darüber, dass die eigene Trauer damals keinen Platz hatte.

Eine Wut darüber, dass sie ihr Kind nicht betrauern durften, während die nächste Generation heute anders begleitet wird. Diese Reaktionen wirken nach außen oft schwer verständlich, doch sie sind Ausdruck einer alten Wunde, die nie heilen durfte.

Auch in späteren Schwangerschaften oder Elternschaften tauchten bei vielen alte Ängste auf, die nie verarbeitet worden waren. Manche konnten sich nicht freuen, weil die Sorge so groß war. Manche hatten Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen oder Nähe zuzulassen. Und viele spürten, dass ihre Partnerschaft belastet wurde, weil niemand die Sprache fand, um das Unsagbare auszudrücken.

Vor allem ältere Menschen erzählen heute, dass sie zum ersten ersten Mal über eine Sternenkind-Geburt sprechen, die viele Jahrzehnte zurückliegt. Erst die heutige Offenheit, der gesellschaftliche Wandel und die neue Sicht auf Sternenkinder geben ihnen das Gefühl, dass ihre Geschichte gehört werden darf. Für viele ist es ein zögerlicher Beginn der Heilung. Ein Beginn, der spät kommt, aber dennoch wichtig ist.

Das Schweigen von damals hat viele Herzen schwer gemacht. Doch jedes ausgesprochene Wort, jeder späte Abschied und jede neue Erinnerung zeigt, dass Trauer ihren Platz finden kann. Auch wenn der Verlust Jahrzehnte zurückliegt.

Warum das Erinnern so wichtig ist

Erinnern kann schmerzen, weil es den Verlust wieder spürbar macht. Doch genau darin liegt seine Bedeutung. Erinnern schenkt Würde, besonders bei Sternenkindern, deren Leben nur kurz war oder nie beginnen durfte. Auch wenn es keine Dokumente gibt, keinen Eintrag, keinen sichtbaren Beweis, bleibt ein Sternenkind ein Teil der Familie. Die Liebe, die für dieses Kind da war, verschwindet nicht. Sie sucht einen Ort, an dem sie bleiben kann.

Heute wissen wir, wie wichtig

Abschiedsrituale

für die Trauerbewältigung sind. Ein bewusster Abschied hilft, das Erlebte zu begreifen und ihm eine Form zu geben. Manche Eltern brauchen dafür Zeit. Manche brauchen viele Jahre. Und manche trauen sich erst Jahrzehnte später, den Verlust ihres Kindes auszusprechen, weil früher niemand bereit war zuzuhören.

Als

Trauerrednerin

begleite ich immer wieder Eltern und Großeltern, deren Sternenkinder nie das Licht der Welt erblickt haben und dennoch in ihren Herzen einen festen Platz tragen. Meistens gab es keine Trauerfeier. Manchmal findet sie jetzt statt, wenn das Schweigen der vergangenen Jahrzehnte zu schwer geworden ist. Es kommt vor, dass eine Familie zum ersten Mal öffentlich von diesem Kind spricht, obwohl der Verlust ein halbes Leben zurückliegt. In solchen Momenten wird spürbar, wie tief die Liebe reicht und wie sehr es dieses Ritual gebraucht hätte.

Eine empathische

Trauerrede

kann etwas öffnen, das lange verschlossen war. Sie gibt den unausgesprochenen Gefühlen Worte. Sie würdigt das Kind, sie würdigt die Eltern und sie zeigt, dass dieses kleine Leben Bedeutung hatte. Erinnern stiftet Verbindung. Es schenkt Raum, in dem Liebe weiterbestehen darf, auch wenn alles andere vergangen ist.

Es ist nie zu spät zu trauern. Und es ist nie falsch, einem Kind, das so schnell gehen musste, eine Stimme zu geben. Jede Erinnerung ist ein Zeichen dafür, dass dieses Leben gesehen wird. Jede Form des

Abschieds

ist ein Schritt hin zu mehr Frieden. Und jedes gesprochene Wort heilt ein Stück dessen, was früher im Schweigen gefangen war.

Der Wandel - heute wird Abschied möglich

Der Umgang mit Sternenkindern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Eltern, die ein Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verlieren, erhalten heute mehr Rechte, mehr Raum und mehr Unterstützung. In vielen Kliniken werden Mütter und Väter ermutigt, ihr Kind zu sehen, zu berühren und im Arm zu halten. Sie dürfen ihm einen Namen geben, Erinnerungsfotos machen und selbst entscheiden, wie sie diesen ersten und zugleich letzten Moment gestalten möchten.

Auch die gesellschaftlichen und

rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich gewandelt. Sternenkinder können ins Standesamt eingetragen werden. Eltern haben die Möglichkeit einer eigenen Bestattung und können einen Platz wählen, an dem sie ihre Trauer leben dürfen. Viele Städte und Gemeinden haben Gedenkorte geschaffen, die bewusst Raum für Sternenkinder und ihre Familien bieten.

Auch die Kirchen haben ihren Blick verändert. Gemeinden entwickeln Segensfeiern, bieten seelsorgerische Begleitung an und gestalten Rituale, die den spirituellen Wert dieser frühen Verluste anerkennen. Für viele Eltern bedeutet das eine späte, aber wichtige Form der Würdigung. Es zeigt ihnen, dass ihr Kind gesehen wird und dass ihre Trauer Platz hat.

Doch dieser Wandel kam nicht von allein. Er entstand, weil Menschen begonnen haben, ihre Geschichten zu erzählen. Eltern, die den Schmerz jahrzehntelang im Herzen getragen hatten, fanden Worte und öffneten damit Türen für andere. Ihr Mut, aus dem Schweigen herauszutreten, hat dazu beigetragen, dass der Verlust eines Sternenkindes heute nicht mehr unsichtbar bleibt.

Für Familien, die noch heute mit der

Trauer

um ihr Sternenkind leben oder alte, verdrängte Verluste aufarbeiten möchten, gibt es mittlerweile liebevolle und respektvolle Unterstützung. Organisationen wie

veid.de oder der

Bundesverband Kinderhospiz helfen bei der Trauerbewältigung und bieten Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Diese Netzwerke schenken Halt und zeigen, dass niemand mit diesem Weg allein bleiben muss.

Der Wandel ist spürbar. Abschied ist möglich. Erinnerung ist erlaubt. Und die Liebe zu einem Sternenkind findet heute einen Ort, an dem sie bleiben darf.

Für betroffene Familien, die noch heute mit der Trauer oder dem späten Aufarbeiten früherer Verluste ringen, gibt es hier Hilfe und Austausch – deutschlandweit, kostenfrei und respektvoll:

Verwaiste Eltern und Geschwister in Deutschland e. V. –

veid.de

Bundesverband Kinderhospiz e. V.