Trauer verstehen

Trauer verstehen - was hilft?

Trauer

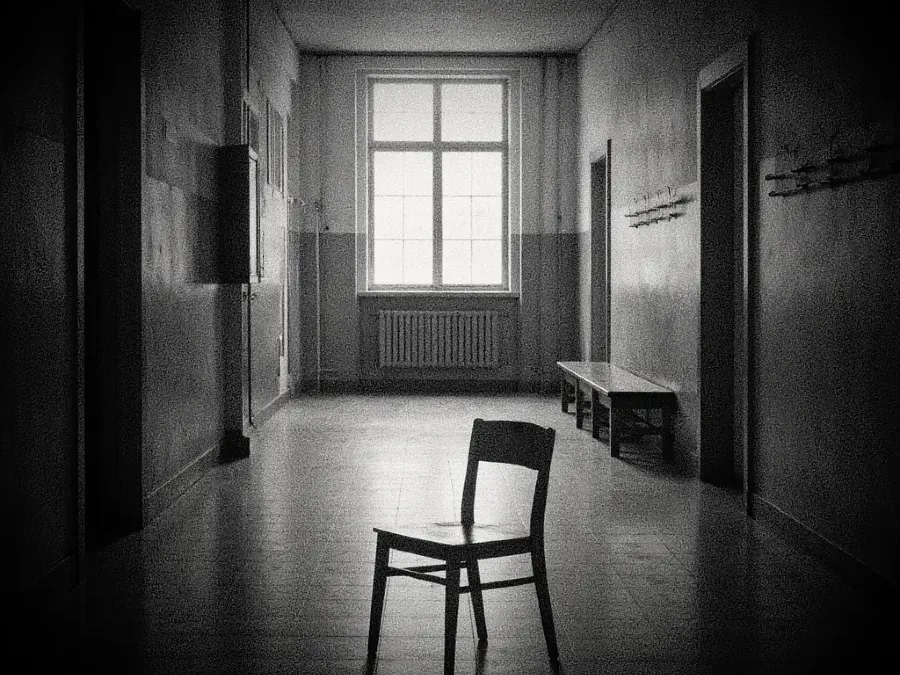

ist vielfältig. Sie zeigt sich leise oder laut, chaotisch oder kontrolliert, sichtbar oder verborgen. Kein Mensch trauert wie ein anderer. Und genau deshalb braucht Trauer vor allem eines: Raum. Raum, um da sein zu dürfen, ohne bewertet, eingeordnet oder beschleunigt zu werden.

Ich

begleite

trauernde Menschen in der Metropolregion Rhein Neckar mit Offenheit, Erfahrung und ohne Schablonen. Nicht mit schnellen Antworten, sondern mit Zeit. Nicht mit Deutungen, sondern mit Zuhören. Mir ist wichtig, Trauer als das zu sehen, was sie ist: eine zutiefst menschliche Reaktion auf Verlust, Verbundenheit und Liebe.

Viele Hinterbliebene fragen sich, ob ihre Art zu trauern richtig ist. Ob sie zu viel fühlen oder zu wenig. Ob sie sich zusammenreißen müssten oder loslassen dürften. Dieser innere Druck kann zusätzlich belasten. In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, wie entlastend es ist, wenn

Trauer

nicht erklärt oder korrigiert wird, sondern ernst genommen.

Dieser Beitrag möchte Orientierung geben, ohne zu verengen. Er lädt dazu ein,

Trauer

in ihrer Vielfalt zu verstehen, Unterstützung anzunehmen und den eigenen Weg zu respektieren. Denn

Trauer ist kein Ausnahmezustand, der behoben werden muss.

Sie ist ein Teil des Lebens. Und sie verdient Aufmerksamkeit, Geduld und Mitgefühl.

Inhalte

Jeder trauert auf seine eigene Art

Trauer

ist eine Erfahrung, die wir alle im Laufe unseres Lebens machen – und doch fühlt sie sich für jeden einzigartig an. Der Verlust eines geliebten Menschen bringt eine Welle von Gefühlen mit sich, die oft überwältigend sind. Doch was viele vergessen: Es gibt keinen „richtigen“ oder „falschen“ Weg zu trauern. Jeder Mensch hat das Recht, seinen eigenen Umgang mit dem Schmerz zu finden.

In diesem Blogpost möchte ich die Bedeutung der individuellen

Trauer

beleuchten, Verständnis schaffen und zeigen, wie wichtig es ist, Trauernde auf ihrem ganz persönlichen Weg empathisch zu begleiten.

Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt: Nach dem Verlust eines Menschen erwarten andere, dass man sich „zusammenreißt“ oder möglichst schnell wieder „funktioniert“. Doch

Trauer folgt keiner klaren Linie und hat kein festgelegtes Ende. Wo viel Liebe ist, da folgt großer Schmerz auf den Verlust.

In früheren Zeiten war es selbstverständlich,

Trauer

öffentlich zu zeigen. Trauernde trugen schwarze Kleidung, manchmal über Monate oder Jahre hinweg. Trauer wurde von der Gesellschaft akzeptiert. Trauernde wurden unterstützt. Der Tod wurde nicht verdrängt, er gehörte zum Lebem mit dazu. Heute ist das anders, unsere Gesellschaft hat sich verändert: Trauer wird oft ins Private gedrängt.

In unserer Gesellschaft fehlt das Verständnis dafür, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg hat, Abschied zu nehmen – vorausgesetzt, man gibt ihm den nötigen Raum. Trauer ist ein zutiefst persönlicher Prozess, und niemand kann vorhersagen, was einem Hinterbliebenen wirklich dabei hilft, mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen.

Häufig gibt es unrealistische Erwartungen darüber, wie lange es „angemessen“ ist, um jemanden zu trauern. Mit dem Verschwinden traditioneller Trauerrituale wie der Trauerkleidung, die früher über Monate oder Jahre getragen wurde, ist auch das Konzept des Trauerjahres weitgehend in Vergessenheit geraten. Heute scheint es kaum mehr gesellschaftlich akzeptiert zu sein, den Verlust eines Menschen über einen längeren Zeitraum zu beklagen.

Statt von einer Gemeinschaft aufgefangen zu werden, wird

Trauer

zunehmend privatisiert und ins Verborgene gedrängt. Viele ziehen sich in ihre eigenen vier Wände zurück, aus Angst, ihre Gefühle könnten als unangemessen empfunden werden. Emotionen werden unterdrückt, die Gesichtszüge kontrolliert – notfalls mithilfe von Medikamenten. Anstelle von Authentizität wird eine makellose Fassade gezeigt, um niemanden zu belasten oder aus der Norm zu fallen. Das ist anstrengend, und macht den Schmerz oft noch schlimmer.

Man soll seine Gefühle kontrollieren, möglichst stark wirken – doch wer trauert, ist verletzlich, und das ist völlig in Ordnung. Trauer ist nicht nur Schmerz. Sie ist auch Liebe, die keinen Ort mehr findet. Deshalb braucht es Raum, um diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen – ob durch Gespräche,

Rituale oder einfach nur Stille.

Trauer ist keine Krankheit

In unserer modernen Welt wird

Trauer

oft wie eine Krankheit behandelt. Wer zu lange traurig ist, bekommt Ratschläge, wie er „loslassen“ soll. Wer still ist, wirkt verdächtig. Wer weint, gilt als schwach. Dabei ist

Trauer

keine Störung, die man therapieren oder beseitigen müsste. Sie ist eine natürliche, tiefmenschliche Reaktion auf Verlust – ein Ausdruck von Liebe und Verbundenheit, der Raum und Zeit braucht.

Und doch erleben viele Trauernde, dass ihr Verhalten pathologisiert wird. Wenn

Trauer

nicht nach wenigen Wochen „abgeschlossen“ scheint, wird sie schnell zum Problem erklärt. Es gibt Diagnosen wie „anhaltende Trauerstörung“, die suggerieren, es gäbe eine Norm, wie lange Trauer dauern darf. Damit wird ein zutiefst persönlicher Prozess messbar gemacht – und das, was heilend wirkt, als Symptom gedeutet. Natürlich kann

Trauer

krank machen, wenn sie verdrängt, betäubt oder nicht gesehen wird. Aber sie selbst ist keine Krankheit. Sie ist die Art, wie unser Inneres versucht, etwas Unfassbares zu begreifen.

Viele greifen in dieser Zeit zu Medikamenten, weil sie keinen anderen Weg sehen, um zu funktionieren. Andere werden von ihrem Umfeld gedrängt, wieder „nach vorn zu schauen“. Doch

Trauer

lässt sich nicht beschleunigen. Sie hat kein Ziel und keinen festen Verlauf. Jeder Mensch trauert anders – laut oder leise, in Wellen, mit Rückschritten, mit langen Phasen der Stille. Trauer endet nicht mit der Beerdigung und nicht mit dem ersten wieder guten Tag.

Trauerbegleitung

bedeutet für mich, diesen Raum offenzuhalten. Menschen dürfen traurig sein, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Sie dürfen erschöpft sein, wütend, ruhig, überfordert – alles gehört dazu. Es gibt keine „richtige“ Trauer. Es gibt nur ehrliche.

Die Hospizbewegung und die Palliativmedizin haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass Trauer und Sterben wieder als Teil des Lebens verstanden werden. Sie zeigen, dass Heilung nicht immer bedeutet, dass der Schmerz verschwindet, sondern dass man mit ihm leben kann.

Trauer ist kein Zustand, den man heilen muss. Sie ist ein Ausdruck von

Liebe, der seinen Platz sucht. Und wenn sie verstanden wird, verliert sie ihren Schrecken. Dann darf sie sein, was sie ist: ein menschlicher, gesunder, notwendiger Weg – durch den Verlust hindurch, hin zu einem neuen Gleichgewicht.

Wo Hinterbliebene Unterstützung finden können

Der Verlust eines geliebten Menschen – besonders eines

Ehepartners

oder eines

Kindes

– kann das Leben von einem Tag auf den anderen radikal verändern. Plötzlich fehlt jemand, der immer da war. Die vertrauten Abläufe brechen weg, die Tage verlieren ihre Struktur. Diese Lücke hinterlässt nicht nur Traurigkeit, sondern oft auch Orientierungslosigkeit. Viele Angehörige beschreiben das Gefühl, als wäre der Boden unter ihnen verschwunden.

In einer solchen Zeit kann es helfen, auf Menschen zuzugehen, die diesen Schmerz verstehen. Trauerbegleitung ist keine Lösung im klassischen Sinn und kein Versuch,

Trauer

zu „beheben“. Sie ist ein Angebot, gemeinsam mit einem empathischen Gegenüber herauszufinden, was in dieser Zeit Halt geben kann.

Manchmal ist es ein kleines Ritual, das die Tage wieder spürbar macht – eine Kerze am Abend, ein Spaziergang an vertrauter Stelle, ein Brief, der nie abgeschickt wird. Manchmal ist es ein Gespräch, das den Schmerz nicht wegnimmt, aber begreifbarer macht. Und manchmal ist es einfach nur das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden – ohne Erklärungen, ohne Erwartungen, ohne Druck, wieder „funktionieren“ zu müssen.

Unterstützung kann viele Formen annehmen: eine Trauerbegleitung, die zuhört, statt zu bewerten. Eine freie

Trauerrede, die Worte findet, wenn andere fehlen. Eine

Trauerfeier, die ehrlich und individuell gestaltet ist. Alles, was hilft, den Verlust in das eigene Leben zu integrieren, ist ein Schritt nach vorn – leise, aber spürbar.

Ich begleite Trauernde in der Metropolregion Rhein-Neckar in dieser Zeit. Jede Geschichte, jeder Verlust, jede Beziehung ist anders. Aber eines bleibt gleich:

Trauer

braucht Raum, damit aus Schmerz allmählich Erinnerung werden kann.

Trauer oder Depression? Eine sensible Abgrenzung.

Es gibt keine scharfe Linie, die

Trauer

von einer Depression trennt. Beide können sich ähnlich anfühlen: Rückzug, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, das Gefühl innerer Leere. Doch der Ursprung ist ein anderer.

Trauer

ist eine gesunde Reaktion auf Verlust – ein Versuch, das Unfassbare zu begreifen und mit der Lücke zu leben, die ein geliebter Mensch hinterlässt. Sie ist kein Zeichen von Krankheit, sondern Ausdruck von Liebe und Bindung.

Trauer

darf dauern. Sie hat kein Ablaufdatum, kein festgelegtes Ende. Manche Menschen spüren nach einigen Monaten, dass sie wieder kleine Schritte in den Alltag finden. Andere brauchen deutlich länger – ein Jahr oder mehr –, bis sie sich wieder stabil fühlen. Auch das ist normal. Trauer verläuft nicht linear, und sie hat ihr eigenes Tempo.

Erst wenn es nach etwa einem Jahr kaum noch gelingt, den Alltag zu bewältigen, wenn keinerlei Lichtmomente mehr spürbar sind, wenn das Leben nur noch leer und sinnlos erscheint, kann es hilfreich sein, genauer hinzuschauen. Dann könnte sich hinter der Trauer eine Depression verbergen, die Unterstützung braucht. Doch solche Verläufe sind selten. Die allermeisten Menschen durchleben ihre Trauer auf ganz natürliche Weise – mit Phasen der Schwere, aber auch mit Momenten von Erinnerung, Nähe und zarter Hoffnung.

Trauerbegleitung kann in dieser Zeit helfen, nicht indem sie „behandelt“, sondern indem sie begleitet. Sie schafft Raum, um Schmerz auszuhalten, ohne ihn zu bewerten. Um langsam zu verstehen, dass Trauer nicht vergeht, sondern sich verändert.

In meiner Arbeit als Trauerrednerin und Trauerbegleiterin in der Metropolregion Rhein-Neckar

begegne

ich vielen Menschen, die sich

fragen, ob das, was sie fühlen, noch Trauer ist. Fast immer lautet die Antwort: ja. Trauer ist kein Fehler, keine Krankheit, kein Rückschritt. Sie ist ein zutiefst menschlicher Weg – und manchmal braucht dieser Weg einfach länger.

Warum Trauer Raum braucht

Als Trauerrednerin und Trauerbegleiterin sehe ich es immer wieder: Trauernde brauchen vor allem eines – Verständnis. Nicht schnelle Ratschläge, nicht Aufmunterung, sondern echtes Zuhören. Sie brauchen Menschen, die aushalten können, dass jemand traurig ist. Menschen, die nicht versuchen,

Schmerz

zu erklären oder zu relativieren, sondern einfach da sind.

Trauer braucht Zeit und Raum, weil sie mehr ist als ein Gefühl. Sie ist eine Bewegung, die uns durch verschiedene Zustände führt – von Schock über Verzweiflung bis hin zu leisen Momenten des Erinnerns. Wer trauert, braucht die Freiheit, diesen Weg im eigenen Tempo zu gehen. Es gibt keinen richtigen oder falschen Verlauf. Es gibt nur das, was gerade da ist.

Rituale können in dieser Zeit Halt geben. Ein bestimmter Ort, ein wiederkehrendes Licht, eine Geste, die an den verstorbenen Menschen erinnert – all das kann helfen, der Trauer Form zu geben. Eine Trauerfeier oder eine persönliche Trauerrede kann zu einem wichtigen Moment werden, in dem Worte tragen, wenn Stille allein zu schwer ist.

Für mich ist es eine

Herzensangelegenheit, diesen Raum zu ermöglichen. Ich begleite Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die einen Verlust erlebt haben – mit Worten, die behutsam sind, und mit einer Haltung, die Trauer nicht verkleinert.

Trauer ist keine Schwäche. Sie ist ein Ausdruck von Liebe, die keinen Platz mehr findet. Sie zeigt, wie tief ein Mensch verbunden war – und sie verdient, ernst genommen zu werden. Wenn Trauer Raum bekommt, kann sie sich wandeln. Nicht in Vergessen, sondern in Erinnerung, die bleibt.

Fazit: Trauer ist ein Teil des Lebens

Trauer ist nicht das Ende, sondern ein Übergang. Sie verändert das Leben auf eine Weise, die niemand vorhersehen kann. Sie zwingt uns, innezuhalten, nachzuspüren und das eigene Sein neu zu ordnen. Oft entsteht in dieser Zeit das Gefühl, zwei Leben zu führen – eines, das weitergeht, und eines, das mit dem Verlust stehen geblieben ist. Doch beides darf nebeneinander bestehen.

Trauer bedeutet nicht, dass etwas falsch läuft. Sie zeigt, dass da Liebe war, Bindung, gemeinsame Zeit – und dass all das Spuren hinterlässt. Diese Spuren bleiben. Sie sind Teil der

Erinnerung, Teil des Menschen, der trauert, Teil dessen, was ihn oder sie fortan begleitet.

In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass Trauernde sich fragen, ob sie „zu viel“ empfinden, ob es „normal“ ist, dass es so weh tut, so lange anhält, so still oder so widersprüchlich ist. Und jedes Mal spüre ich: Es gibt kein Zuviel. Trauer darf da sein, so wie sie ist. Sie braucht keinen Zweck, keine Rechtfertigung und keinen Zeitplan.

Wenn Sie in dieser Phase Unterstützung suchen, begleite ich Sie mit Einfühlungsvermögen und Zeit. Nicht mit fertigen Antworten, sondern mit ehrlichem Zuhören. Gemeinsam finden wir heraus, was Ihnen in dieser schweren Zeit guttut – vielleicht ein Gespräch, vielleicht ein kleines Ritual, vielleicht nur die Gewissheit, dass Sie nicht allein sind mit dem, was Sie empfinden.

Trauer ist keine Schwäche. Sie ist eine Form von Stärke, die leise ist und oft übersehen wird. Sie zeigt, wie tief Menschen verbunden waren – und dass diese Verbundenheit nicht endet, wenn jemand geht.

Auch in der dunkelsten Stunde gibt es Licht. Manchmal zeigt es sich nur kurz – in einem verständnisvollen Wort, einer Geste, einem Moment, in dem das Herz ruhig wird. Aber dieses Licht ist da.

Es wächst mit der Zeit, langsam, still und unspektakulär. Und irgendwann wird aus dem Schmerz eine Erinnerung, die nicht mehr nur wehtut, sondern trägt.