Wenn Trauer überfordert

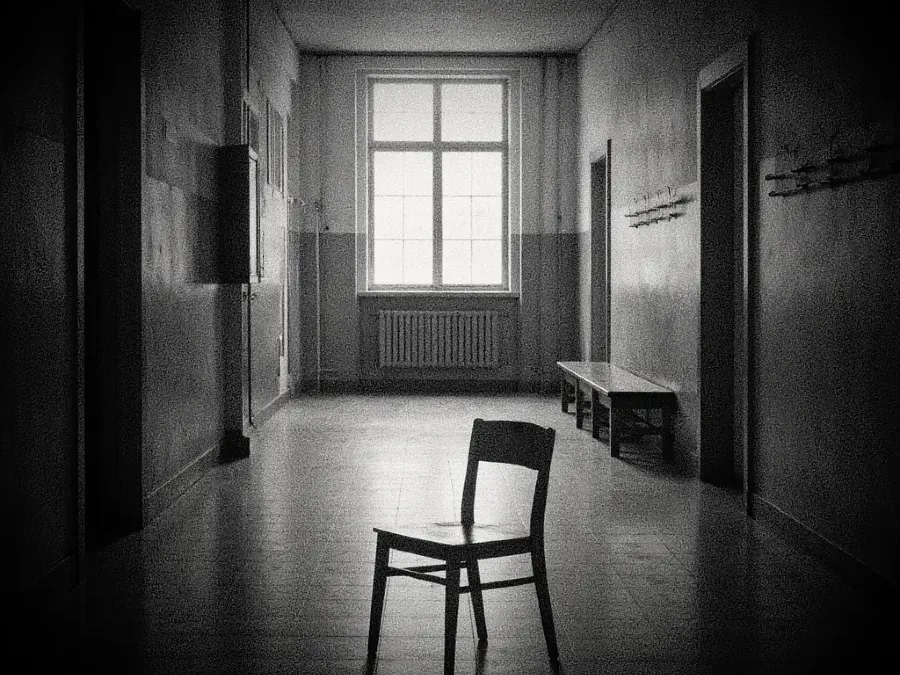

Wenn Trauer auf Überforderung trifft, braucht es keine großen Gesten, sondern ehrliche Worte und menschliche Nähe.

Trauer kann das Leben völlig aus dem Gleichgewicht bringen. Oft trifft sie Menschen in Momenten, in denen ohnehin alles wankt – wenn Sicherheit, Struktur und Vertrauen verloren gehen. Gerade dann, wenn Trauer auf Überforderung trifft, braucht es keine großen Gesten, sondern ehrliche Worte und menschliche Nähe. In solchen Zeiten kann eine schlichte, einfühlsame Trauerrede helfen, einen stillen, aber echten Abschied zu finden – ohne Erwartungen, ohne Zwang, ohne Fassade.

Inhalte

- Wenn Trauer überfordert

- Der Verlust von Kontrolle und Sicherheit

- Gesellschaftliche Erwartungen in der Trauer

- Warum weniger manchmal genug ist

- Ehrliche Abschiede statt perfekter Rituale

- Die Rolle einer empathischen Trauerrednerin

- Ehrliche Abschiede statt perfekter Rituale

- Warum Trauer Raum braucht, auch gesellschaftlich

- Fazit: Ein ehrlicher Abschied bleibt

Wenn Trauer überfordert

Manchmal bringt der Tod Dinge ans Licht, die alles verändern. Er rüttelt an Gewissheiten, stellt das Vertraute infrage und lässt Menschen in einem Moment in ein Leben fallen, das ihnen fremd geworden ist.

Ich begleitete eine Frau, deren Mann gestorben war – nach einer langen Ehe, in der sich über Jahrzehnte feste Rollen gebildet hatten. Er

kümmerte sich

um Finanzen, Versicherungen, Verträge und alles, was „geregelt“ sein musste. Sie hielt den Alltag am Laufen, kümmerte sich um das Zuhause, um die Familie, um das, was Nähe schafft. Es war ein eingespieltes System, das trug – bis zu dem Tag, an dem es in sich zusammenfiel.

Nach seinem Tod begann sie, die Unterlagen zu sichten, und entdeckte, dass ihr Mann seit Jahren risikoreich spekuliert hatte. Riskante Anlagen, hohe Summen, keine Absicherung. Das Konto war leer, die Ersparnisse aufgelöst, das Haus überschuldet. Die Bank hatte längst gehandelt, und der Räumungstermin stand bereits fest – nur wenige Tage nach der geplanten Beerdigung.

Als ich zu ihr kam, war ihr Blick leer, die Hände zitterten leicht. Sie sprach von der Ohnmacht, nichts mehr unter Kontrolle zu haben. Von der Scham, dass sie nichts bemerkt hatte. Von der Angst, nicht nur ihren Mann zu verlieren, sondern alles, was ihr Leben ausgemacht hatte.

Sie sagte, sie wisse nicht, wie sie das schaffen solle. Beide Kinder lebten weit entfernt, sie hatten versprochen, so schnell wie möglich zu kommen, aber bis dahin war sie allein – mit der Stille im Haus, den unbeantworteten Fragen, der Unsicherheit und dieser Verantwortung, die plötzlich auf ihr lag.

Ich spürte in diesem Moment, wie eng

Trauer

und Überforderung miteinander verwoben sein können. Es ging nicht nur um den Verlust eines geliebten Menschen. Es ging um den Verlust von Halt, von Vertrauen, von Sicherheit. In solchen Situationen braucht Trauer Begleitung, die nicht bewertet, sondern versteht. Eine

Trauerrednerin, die zuhört, ordnet, trägt. Eine Lebensrede, die nicht beschönigt, sondern inmitten des Chaos einen Moment von Würde und Wahrheit schafft.

Trauerfeiern

in solchen Lebenslagen sind keine Bühne für große Gesten. Sie sind ein Ort, an dem Menschlichkeit wieder spürbar werden darf. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar begleite ich Menschen, die unter der Last von Tod, Schuld, Existenzangst oder Einsamkeit fast zerbrechen. Für sie ist die

Trauerfeier

oft nicht der Abschluss, sondern der erste Schritt, überhaupt wieder atmen zu können.

Wenn der Tod alles verändert, bleibt oft nur die Entscheidung, ehrlich zu sein – mit sich selbst, mit dem, was geschehen ist, und mit dem, was bleibt. Genau da beginnt echte

Trauerbegleitung: nicht im perfekten Ablauf, sondern im aufrichtigen Mitfühlen.

Der Verlust von Kontrolle und Sicherheit

Nach dem Tod ihres Mannes brach für diese Frau nicht nur eine Welt emotional zusammen – auch das Leben selbst verlor jede Struktur. Sie hatte geglaubt, ihr Zuhause sei sicher, ihr Alltag verlässlich, ihre Zukunft geordnet. Doch als sie begann, die Unterlagen zu sichten, merkte sie, dass nichts davon stimmte. Die

Finanzen

waren zerrüttet, das Haus überschuldet, die Bank hatte bereits gehandelt. Innerhalb weniger Tage war aus Trauer Existenzangst geworden.

Ich erinnere mich an diesen Moment sehr genau. Sie saß aufrecht, als wolle sie Haltung bewahren, aber ihre Schultern verrieten, wie müde sie war. Zwischen Rechnungen, Mahnungen und Erinnerungen versuchte sie, irgendwie zu funktionieren. Der Tod hatte nicht nur ihren Mann genommen, sondern auch den Halt, den er ihr gegeben hatte – und die Illusion, dass ihr Leben berechenbar sei.

Trauer

bedeutet immer Verlust. Aber wenn mit dem Tod auch die gewohnte Sicherheit verschwindet, entsteht eine doppelte Belastung. Plötzlich ist alles ungewiss: das Zuhause, die Zukunft, die eigene Rolle. Viele Menschen erleben das wie einen freien Fall. Sie verlieren nicht nur den geliebten Menschen, sondern auch das Vertrauen in das, was sie trägt.

In dieser Phase ist es kaum möglich, klar zu denken. Trauer kann lähmen. Termine, Behörden, Formalitäten – all das fühlt sich an, als müsse man Steine heben, obwohl man kaum stehen kann. Ich erlebe das oft in meiner Arbeit als Trauerrednerin und

Trauerbegleiterin

in der Metropolregion Rhein-Neckar: Menschen, die sich gleichzeitig um die Beerdigung kümmern müssen, um Papiere, um das Haus, während sie innerlich erst begreifen, was geschehen ist.

Viele beschreiben, dass sie sich wie in einem Nebel bewegen. Sie tun, was nötig ist, aber sie sind nicht wirklich da. Der Körper funktioniert, die Seele bleibt stehen. Diese innere Spaltung ist ein Schutzmechanismus, doch sie erschöpft zutiefst. Und weil sie erschöpft, wächst das Gefühl des Versagens – als müsse man „besser“ trauern, „stärker“ sein, „mehr schaffen“.

Aber

Trauer

folgt keinem Plan. Sie entzieht sich jeder Kontrolle. Wer trauert, verliert die gewohnte Ordnung des Lebens – und manchmal ist genau das der Punkt, an dem

Heilung

beginnt. Denn erst, wenn nichts mehr sicher scheint, kann das entstehen, was wirklich trägt: Ehrlichkeit, Mitgefühl, Menschlichkeit.

In meiner Begleitung ermutige ich Menschen, diese Unsicherheit nicht zu bekämpfen, sondern anzunehmen. Trauerbegleitung bedeutet nicht, Kontrolle zurückzugeben, sondern den Raum zu öffnen, in dem Halt wieder spürbar werden darf. Eine persönliche Trauerrede oder Lebensrede kann helfen, inmitten des Chaos einen Moment der Klarheit zu finden – Worte, die einordnen, ohne zu erklären, und die Würde bewahren, wenn alles andere zerfällt.

Für die Frau, die ich damals begleitete, wurde dieser Moment in unserem Gespräch greifbar. Zwischen all den Brüchen entstand ein kurzer Augenblick von Ruhe – ein Atemzug, in dem sie verstand, dass sie nichts halten muss, was längst gefallen ist.

Der Verlust von Kontrolle ist schmerzhaft. Aber manchmal ist er der erste Schritt in ein neues Verstehen.

Trauer

zwingt uns, loszulassen – nicht nur den Menschen, der gegangen ist, sondern auch die Vorstellung, wie das Leben sein sollte. Und genau dort, im Loslassen, entsteht langsam wieder Sicherheit. Eine andere, leisere. Eine, die bleibt.

Gesellschaftliche Erwartungen in der Trauer

Als ich die Frau damals

besuchte, saß sie an ihrem Küchentisch. Überall lagen Papiere, Briefe, Kontoauszüge. Zwischen all dem Chaos sprach sie davon, dass sie eine „anständige“

Trauerfeier

organisieren müsse. Sie sagte es mit dieser Mischung aus Pflichtgefühl und Verzweiflung, die viele Menschen empfinden, wenn sie gar nicht wissen, wie sie weitermachen sollen – und sich doch gedrängt fühlen, zu funktionieren.

Sie war erschöpft, körperlich und seelisch. Der Tod ihres Mannes hatte ihr nicht nur den geliebten Menschen genommen, sondern das ganze Fundament ihres Lebens. Und doch redete sie davon, wie sie die Beerdigung gestalten müsse, welche Blumen man nehme, welche Gäste einzuladen seien. Sie sagte: „Man erwartet das von mir. Ich kann mich jetzt nicht einfach zurückziehen.“

Solche Sätze höre ich oft. Sie zeigen, wie tief gesellschaftliche Vorstellungen von Trauer in uns verankert sind. Viele glauben, eine

Trauerfeier

müsse groß, würdevoll, gut organisiert sein – ein Beweis dafür, dass der Verstorbene wichtig war, dass man ihn ehrt. Doch Trauer ist kein Maßstab für Anstand. Und Würde zeigt sich nicht in der Größe einer

Feier, sondern in ihrer Echtheit.

In diesem Fall war die Diskrepanz besonders schmerzhaft. Während sie nicht wusste, wie sie die nächsten Wochen finanziell überstehen sollte, glaubte sie, sie müsse trotzdem eine Feier ausrichten, weil „man das so macht“. Der Druck von außen, die Blicke der Nachbarn, die Erwartungen der Verwandten – all das lastete auf ihr, während sie innerlich kaum noch atmen konnte.

Ich habe ihr damals gesagt, dass sie nichts muss. Dass niemand verlangen kann, eine perfekte

Trauerfeier

zu stemmen, wenn das Leben gerade zerbricht. Dass Trauer nicht weniger echt ist, wenn sie leise ist. Ich habe ihr vorgeschlagen, nur eine Grabrede zu halten – schlicht, ehrlich, ohne Zeremonie. Keine Trauerhalle, keine Musik, kein Protokoll. Nur Worte am Grab, so wie sie es in diesem Moment ertragen konnte.

Sie hat lange geschwiegen. Dann kam ein Nicken. Es war der Moment, in dem sie sich erlaubte, anders zu trauern, als andere es vielleicht erwartet hätten.

Diese Entscheidung war eine Befreiung. Die Grabrede wurde zu einem stillen, würdevollen Abschied – ohne Inszenierung, ohne Druck. Nur wenige Menschen kamen, aber sie konnte atmen. Es gab Raum für echte Gefühle, für Stille, für Tränen. Danach sagte sie: „Das war gut so. Ich hätte nichts anderes geschafft.“

Für mich war das einer dieser Momente, in denen klar wird, wie sehr gesellschaftliche Erwartungen

Trauer

erschweren können. Viele glauben, sie müssten stark wirken, alles organisieren, alles im Griff haben. Doch Trauer ist kein Projekt. Sie braucht keine Bühne, keine Perfektion. Sie braucht Echtheit.

Als Trauerrednerin und

Trauerbegleiterin

in der Metropolregion Rhein-Neckar erlebe ich immer wieder, dass Menschen erst aufatmen, wenn sie spüren dürfen, dass sie nichts beweisen müssen. Dass sie nicht funktionieren müssen, um würdevoll Abschied zu nehmen. Eine Lebensrede kann genau dann tragen, wenn sie das ausdrückt, was wirklich da ist: Schmerz, Überforderung, vielleicht sogar Wut oder Leere.

Eine Trauerfeier darf klein sein. Sie darf unvollkommen sein. Sie darf ganz anders sein, als man es erwartet. Entscheidend ist nicht, was andere denken, sondern was den Menschen, die zurückbleiben, guttut. Und manchmal ist es gerade der schlichte, ehrliche Abschied, der die größte Würde hat.

Warum weniger manchmal genug ist

Als sie die Entscheidung traf, keine große Trauerfeier zu veranstalten, veränderte sich etwas in ihr. Die Anspannung wich, als hätte sie sich selbst die Erlaubnis gegeben, aufzuhören zu kämpfen. Es war kein Aufgeben – eher ein leises Einverständnis mit der Wirklichkeit. Sie musste nichts darstellen, nichts beweisen, nichts erfüllen.

Wir sprachen über eine einfache Abschiedssituation – eine

Grabrede

im kleinen Kreis, ohne Musik, ohne Aufwand. Nur

Worte, die ihren Mann beschreiben sollten, so wie sie ihn kannte. Nicht idealisiert, nicht geglättet, sondern ehrlich.

Diese Entscheidung war nicht leicht. Sie hatte Angst, andere könnten urteilen, könnten sagen, sie habe zu wenig getan. Doch sie spürte, dass sie diese Schlichtheit brauchte, um den Verlust überhaupt auszuhalten.

In den Tagen danach bereitete sie sich gedanklich vor. Kein Programm, keine Reden von Freunden, keine Dekoration. Nur ein paar wenige Menschen, die ihr wirklich nahe standen. Als die Trauerfeier kam, war sie ganz ruhig. Es war kein feierlicher Moment, sondern ein stiller. Aber die Stille tat gut.

Ich

sprach

über den Menschen, der gegangen war – über die Liebe, die sie verbunden hatte, über Vertrauen und Irrtum, über Verantwortung und das, was bleibt. Sie stand neben mir, still, fast wie befreit. Kein Druck, keine Blicke, keine Erwartungen. Nur dieser Moment, ehrlich, schlicht, würdevoll.

Als alles vorbei war, sagte sie mir: „So war es richtig.“ Und genau das war es. Nicht spektakulär, nicht perfekt, aber wahr.

Ich glaube, dass viele Menschen spüren, wie wohltuend dieser Weg sein kann. Eine Beerdigung muss nicht groß sein, um Bedeutung zu haben. Eine Trauerfeier braucht keine Kulisse, um würdevoll zu sein. Eine

Trauerrede

darf einfach sein – so wie das Leben, das sie beschreibt.

In meiner Arbeit als Trauerrednerin in der Metropolregion Rhein-Neckar erlebe ich oft, dass gerade die kleinen, stillen Abschiede am tiefsten berühren. Weil sie Raum lassen für das, was wirklich zählt: für Nähe, für Erinnerung, für Frieden. Weniger kann in der Trauer manchmal mehr sein – weil es Platz lässt für das, was echt ist.

Die Rolle einer empathischen Trauerrednerin

In Situationen wie dieser zeigt sich, was eine

Trauerrede

leisten kann – und was nicht. Sie kann keinen Schmerz nehmen und keine Wunden schließen. Aber sie kann für einen Moment Ordnung in das bringen, was zu groß geworden ist. Sie kann Worte finden, wenn alles andere sprachlos macht.

Bei dieser Frau war mir besonders bewusst, wie behutsam jede Formulierung sein musste. Nichts durfte überhöht klingen, nichts zu versöhnlich, nichts, was Druck erzeugt. Es sollte nur tragen – still, ehrlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Rede, die nichts vortäuscht, sondern inmitten des Chaos einen ruhigen Atemzug schenkt.

Ich schreibe jede Trauerrede so, dass sie genau zu den Menschen passt, für die sie gedacht ist. Es gibt keine Vorlage, keine Standardform, keine Routine. Jedes Leben hat seine eigene Sprache, und sie zu finden, ist für mich das Wichtigste.

Nach der Beerdigung

schicke ich die Rede als PDF, damit sie in Ruhe gelesen oder aufbewahrt werden kann.

Oft schreiben Angehörige später ein paar Zeilen. Manchmal ist es nur ein einfaches „Danke“. Und genau das genügt.

Vielleicht ist das die stillste, aber ehrlichste Form von Begleitung: Worte, die bleiben dürfen, wenn alles andere vergangen ist.

Ehrliche Abschiede statt perfekter Rituale

Nach der Grabrede blieb sie noch eine Weile mit Ihren Kindern stehen. Kein Musikstück schloss die Stille, kein festlicher Ablauf folgte. Nur das leise Rascheln der Blätter, Schritte auf Kies, ein letzter Blick auf die Erde. Es war kein Moment für Zuschauer, sondern einer, der ihr allein gehörte.

Ich habe in diesem Augenblick verstanden, wie viel Kraft in der Schlichtheit liegt. Wenn alles Überflüssige wegfällt, bleibt das Wesentliche übrig – das, was wirklich verbindet. Der Abschied war nicht laut, nicht feierlich, aber er war wahrhaftig. Und das machte ihn würdevoll.

Ehrliche

Trauerfeiern

entstehen nicht aus Konzepten, sondern aus Begegnung. Sie entstehen, wenn Raum ist für das, was gerade wirklich da ist – Traurigkeit, Erleichterung, Schuld, Dankbarkeit, manchmal alles zugleich. Eine freie Trauerrede oder Lebensrede darf diese Widersprüche benennen, ohne sie zu bewerten. Sie darf zeigen, dass Liebe und Enttäuschung, Nähe und Distanz nebeneinander bestehen können.

Ich sehe meine Aufgabe als Trauerrednerin darin, diesen Raum zu öffnen. Nicht, um ein perfektes

Ritual

zu schaffen, sondern einen ehrlichen Moment. Einen, in dem Worte tragen, ohne zu überdecken. In dem Stille nicht peinlich ist, sondern heilsam. In dem sich Menschen wieder begegnen, wenn das Leben sie auseinandergerissen hat.

Gerade in der Metropolregion Rhein-Neckar erlebe ich, wie unterschiedlich Menschen Abschied nehmen. Manche gestalten die Trauerfeier in stiller Zurückhaltung, andere suchen das Gespräch, das Erinnern, das Erzählen. Es gibt keinen richtigen Weg – nur den, der in diesem Moment gut tut.

Ein ehrlicher

Abschied

braucht keine Symbole, keine großen Gesten. Er braucht Ehrlichkeit. Und den Mut, sich zu zeigen, wie man wirklich ist. Vielleicht ist das das Einzige, was in der Trauer wirklich zählt: nicht, wie viel getan oder organisiert wurde, sondern ob es echt war.

Warum Trauer Raum braucht, auch gesellschaftlich

In dieser Geschichte steckt mehr als ein persönliches Schicksal. Sie zeigt, wie eng

Trauer

und gesellschaftliche Erwartungen miteinander verknüpft sind – und wie wenig Raum Trauer manchmal bekommt, wenn sie nicht in das Bild passt, das andere von ihr haben.

In unserer Gesellschaft gilt es oft als Stärke, schnell wieder zu funktionieren. Menschen sollen nach außen gefasst wirken, selbst wenn sie innerlich kaum stehen können.

Trauer

darf da sein, aber bitte kontrolliert, organisiert, zeitlich begrenzt. Wer länger braucht, wer erschöpft ist oder keine Energie für Formen und Abläufe hat, gerät schnell in Rechtfertigungsdruck.

Doch Trauer ist kein Störfaktor. Sie ist ein menschlicher Zustand. Sie zeigt, dass Liebe bleibt, auch wenn das Leben weitergeht. Und sie braucht Raum – in Familien, in Freundeskreisen, in unserer Sprache, in Ritualen. Nicht den Raum, der mit Erwartungen gefüllt ist, sondern den, der still sein darf.

Ich erlebe in der Metropolregion Rhein-Neckar viele Menschen, die erst in Gesprächen erkennen, dass sie sich erlauben dürfen, anders zu trauern. Nicht perfekt, nicht nach Plan, sondern ehrlich. Es geht nicht darum, Konventionen abzulehnen, sondern sie loszulassen, wenn sie nicht mehr tragen.

Trauer braucht Zeit, die ihr selten zugestanden wird. Sie braucht Orte, an denen sie nicht auffällt, sondern sein darf. Eine

Trauerfeier

kann so ein Ort sein – wenn sie frei gestaltet ist, offen, ohne Zwang. Wenn Worte und Stille sich abwechseln dürfen, ohne dass jemand den Takt vorgibt.

Vielleicht wäre viel gewonnen, wenn wir als Gesellschaft Trauer wieder als Teil des Lebens begreifen würden, nicht als Ausnahmezustand. Wenn wir sie nicht hinter verschlossenen Türen halten müssten, sondern als Ausdruck dessen, was uns verbindet: Menschlichkeit.

Echte Trauer ist kein Rückschritt, sondern ein Zeichen von Tiefe. Sie zeigt, dass wir fähig sind zu empfinden, zu erinnern, zu lieben. Und sie verdient mehr Raum – im Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Sprache.

Fazit: Ein ehrlicher Abschied bleibt

Diese Frau hat mir gezeigt, was es bedeutet, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn er anders aussieht, als die Welt es erwartet. Sie hatte kaum Kraft, kaum Halt, kaum Sicherheit – und trotzdem fand sie den Mut, eine Form des

Abschieds zu wählen, die zu ihr passte. Ohne Fassade, ohne Inszenierung, aber mit Würde.

Es war kein großer Moment, kein festlicher Abschied. Und doch war er wahrhaftig. In seiner Schlichtheit lag eine Klarheit, die sich nicht erzwingen lässt. Sie hatte entschieden, ehrlich zu bleiben – mit sich selbst, mit ihrem Schmerz, mit ihrer Geschichte.

Vielleicht ist genau das der Kern von Trauer:

Sie zwingt uns, das auszuhalten, was wirklich ist. Ohne Ablenkung, ohne Rollen. Sie macht sichtbar, was trägt, wenn alles andere wegbricht. Und manchmal zeigt sich in dieser Reduktion eine Form von Frieden, die still ist, aber tief.

Ich denke oft an diese Frau, wenn Angehörige vor mir sitzen und nicht wissen, wie sie eine Trauerfeier gestalten sollen. Dann erinnere ich mich daran, dass es keine „richtige“ Form gibt – nur die, die sich in diesem Moment stimmig anfühlt.

Ein ehrlicher Abschied muss nicht groß sein, um Bedeutung zu haben. Er muss nur wahr sein. Wenn Worte das ausdrücken, was wirklich da ist, dann entsteht Würde ganz von selbst. Und vielleicht bleibt genau das – nicht das Ritual, nicht die Form, sondern der Moment, in dem jemand sagen kann: So war es richtig.