Die Wirkung öffentlicher Worte nach einem Suizid

Warum Sprache für Hinterbliebene so bedeutend ist

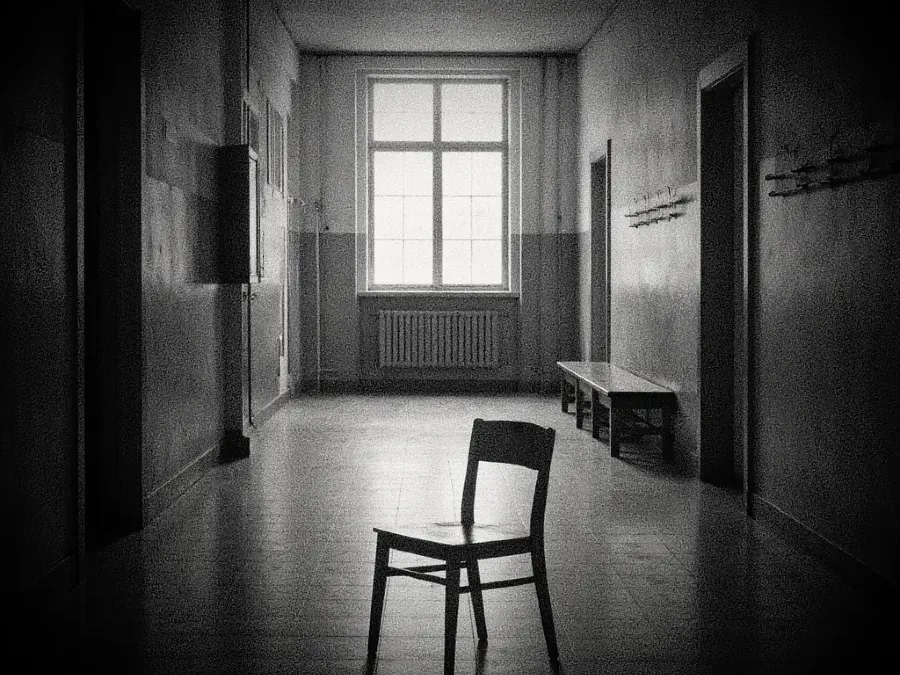

Wenn ein Mensch durch Suizid stirbt, verändert sich das Leben der Hinterbliebenen von einem Augenblick auf den anderen. Die Trauer ist oft überwältigend und nimmt eine Form an, die kaum einzuordnen ist. In dieser verletzlichen Zeit wirken öffentliche Worte besonders stark. Manche Formulierungen können Trost schenken und ein Gefühl von Verständnis erzeugen. Andere treffen tief, verstärken Schuldgefühle oder lassen die

Trauernoch schwerer erscheinen.

Gerade nach einem Suizid zeigt sich, wie viel Verantwortung Sprache trägt. Worte im öffentlichen Raum erreichen Menschen, die mit schmerzenden Fragen, innerer Erschöpfung und der Suche nach Halt ringen. Als Trauerrednerin und Trauerbegleiterin erlebe ich oft, wie sehr Hinterbliebene mit dem umgehen müssen, was über den Verlust gesagt oder geschrieben wird. Jede Aussage gewinnt an Gewicht, weil sie eine ohnehin fragile Trauerbewältigung beeinflusst.

Dieser Beitrag richtet den Blick darauf, wie öffentliche Worte nach einem

Suizid wirken können,

warum manche Formulierungen verletzen und wie eine mitfühlende Haltung helfen kann, Trauernde zu schützen. Denn Sprache hat eine Kraft, die wir nicht unterschätzen sollten. Sie kann verbinden oder trennen, trösten oder verletzen. Und gerade im Zusammenhang mit Suizid entscheidet sie oft darüber, ob sich Menschen verstanden fühlen oder noch stärker zurückziehen.

Inhalte

Sprache und Verantwortung nach einem Suizid

Öffentliche

Worte

haben eine enorme Wirkung, besonders nach einem Suizid. Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, geraten die Hinterbliebenen oft in einen Zustand, in dem die Welt nicht mehr vertraut wirkt. Nichts fühlt sich stabil an, und die eigene Trauer scheint kaum zu fassen. In dieser Phase ist jeder Satz von außen intensiver als sonst. Worte erreichen Menschen, deren seelisches Gleichgewicht erschüttert ist. Sie suchen Orientierung und einen Halt, der ihnen hilft, den ersten Schock zu überstehen. Was sonst beiläufig klingt, berührt sie tief. Sprache, die harsch, wertend oder oberflächlich formuliert wird, kann die

Trauerbewältigung

erheblich erschweren.

Nach einem Suizid liegt deshalb eine besondere Verantwortung auf allen, die öffentlich darüber schreiben oder sprechen. Worte treffen Menschen, die sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden. Sie hören jedes Detail anders. Selbst kleine Nuancen können große Wirkung entfalten, weil sich vieles in ihnen noch anfühlt wie eine offene Wunde. Ein behutsamer Umgang mit Sprache kann Hinterbliebene schützen und ihnen das Gefühl geben, gesehen zu werden. Unbedachte Formulierungen dagegen können Gefühle verstärken, die ohnehin schwer zu tragen sind. Sie können alten Schmerz wachrufen, Schuldgefühle auslösen oder den Eindruck verstärken, dass die Trauer nicht verstanden wird. Deswegen sollen Worte und Begriffe wie "Selbstmord", "Selbstmörder", "hat sich umgebracht", "Freitod" u.ä. unbedingt vermieden werden. Ein Suizid ist kein Mord. Die Entscheidung für einen Suizid ist kein "Freitod". "Umbringen" ist sehr schmerzhaft und verletzend.

Als

Trauerrednerin

erlebe ich immer wieder, wie sehr Hinterbliebene mit dem ringen, was im öffentlichen Raum über einen Suizid gesagt wird. Manche Sätze, die von außen neutral erscheinen, erzeugen bei den Angehörigen Bilder oder Fragen, die sie kaum ertragen können. Andere Worte lassen den Verlust härter erscheinen, als er ohnehin schon ist. Und manchmal führt eine einzige Formulierung dazu, dass Menschen sich zurückziehen, weil sie befürchten, dass ihr Schmerz nicht respektiert wird.

Umso wichtiger ist eine Haltung, die anerkennt, wie viel Gewicht Sprache nach einem Suizid hat.

Worte

können Trost schenken. Sie können Räume öffnen, in denen

Trauer

ihren Platz findet. Sie können zeigen, dass ein Mensch nicht allein ist. Doch Sprache kann auch zu einer Last werden, die niemand tragen sollte. Deshalb braucht es Sensibilität, Mitgefühl und die Bereitschaft, genau hinzuschauen. Denn wie wir über Suizid sprechen, entscheidet mit darüber, ob Hinterbliebene Halt finden oder noch tiefer in ihrer Trauer verletzt werden.

Warum öffentliche Worte so verletzend wirken können

Gedanken, Gefühle und Erinnerungen durcheinander geraten. Der Körper steht unter Stress, der Schlaf ist oft unruhig und selbst kleine Reize können starke Reaktionen auslösen. In dieser Situation verändert sich auch, wie Worte aufgenommen werden. Eine Formulierung, die in einem anderen Moment kaum auffallen würde, kann jetzt wie ein direkter Angriff wirken. Sprache trifft die Angehörigen nicht an der Oberfläche, sondern dort, wo alles noch wund und offen ist.

Besonders verletzend wird es, wenn öffentliche Worte Bewertungen, Vereinfachungen oder Andeutungen enthalten. Jede Form von Schuldzuweisung kann sich tief in die innere Verarbeitung der Hinterbliebenen einprägen. Viele tragen ohnehin quälende Fragen in sich. Sie fragen sich, ob sie etwas hätten sehen müssen oder ob sie anders hätten handeln können. Wenn dann von außen Formulierungen auftauchen, die diese Unsicherheiten verstärken, kann das wie ein erneuter Stich sein.

Auch sachlich klingende Worte können mitunter belastend wirken, weil sie gedankliche Bilder erzeugen, die sich kaum abschütteln lassen. Das gilt besonders für Begriffe, die nüchtern oder technisch wirken. In einer

Trauersituation

erzeugt das oft eine innere Distanz, die sich anfühlt, als würde der Verstorbene auf etwas Reduziertes oder Erklärbares verkleinert. Für Angehörige ist diese Wahrnehmung schwer auszuhalten, weil ihre Beziehung zum verstorbenen Menschen immer mehr war als das, was öffentlich beschrieben wird.

Hinzu kommt, dass Hinterbliebene nach einem Suizid nicht nur mit ihrer eigenen

Trauer

kämpfen. Sie versuchen auch, den Tod eines geliebten Menschen zu verstehen und zu begreifen. Wenn die öffentliche Sprache einen Ton annimmt, der zu hart, zu direkt oder zu wertend ist, gerät dieser ohnehin zerbrechliche Prozess ins Wanken. Worte, die draußen fallen, hallen innen lange nach und prägen die Art, wie Angehörige über den Verlust nachdenken.

Aus genau diesem Grund ist eine behutsame Sprache so wichtig. Sie entlastet. Sie nimmt Druck heraus. Sie versteht, dass

Trauer

nach einem Suizid eine Tiefe hat, die Zeit braucht. Und sie hilft den Hinterbliebenen, den nächsten Schritt zu gehen, ohne dass neue Verletzungen entstehen.

Was Hinterbliebene in ihrer Trauer wirklich brauchen

Nach einem Suizid geraten Hinterbliebene in eine Situation, in der kaum etwas Halt gibt. Der Verlust bringt Fragen, die niemand beantworten kann, und eine innere Erschütterung, die oft lange anhält. In dieser sensiblen Zeit spielt die öffentliche Darstellung des Suizids eine große Rolle. Viele Angehörige berichten, dass sie nicht nur mit ihrer eigenen Trauer ringen, sondern auch mit dem, was sie in Nachrichten, Kommentaren oder Schlagzeilen lesen.

Was sie wirklich brauchen, ist kein Urteil. Keine Erklärung, die von außen kommt. Und keine Sprache, die einen Menschen auf eine einzige Handlung reduziert. Medienberichte, die vereinfachen oder dramatisieren, können die

Trauer

schwerer machen, weil sie einen geliebten Menschen auf etwas schmerzlich Endgültiges festlegen. Wenn ein Leben in wenigen Worten zusammengefasst wird, entstehen Bilder, die für Angehörige kaum auszuhalten sind.

Hinterbliebene brauchen eine Sprache, die anerkennt, dass ein Mensch mehr war als sein letzter Schritt. Sie brauchen Worte, die nicht spekulieren, nicht zuspitzen und keine Schuld verteilen. Viele Angehörige sehnen sich nach einem öffentlichen Umgang, der

Verständnis

zeigt für die Not, die zu einem Suizid geführt haben könnte, ohne sie sensationell auszuschmücken. Wenn Medien respektvoll berichten, ohne Bewertungen und ohne unnötige Details, empfinden Hinterbliebene das oft als Erleichterung.

Sie wünschen sich außerdem einen Raum, in dem ihre eigene Sicht gehört wird. Nicht in Form einer öffentlichen Diskussion, sondern im Privaten: ein geschütztes Umfeld, in dem sie reden dürfen, ohne dass jemand aus dem, was sie sagen, eine Schlagzeile macht. Hinterbliebene brauchen Menschen, die zuhören, die mitfühlen und die ihnen Zeit geben, ihren Weg durch die

Trauer

zu finden.

Viele Angehörige berichten, dass es ihnen gut tut, wenn sie sehen, dass die öffentliche Sprache würdevoll bleibt. Wenn Journalistinnen und Journalisten sorgfältig formulieren. Wenn auf Sensationswörter verzichtet wird. Wenn nicht sofort nach Gründen gesucht wird, die niemand kennen kann. Diese Form der Rücksicht hilft ihnen, weil sie zeigt, dass der Verstorbene als Mensch gesehen wird und nicht als Anlass für eine reißerische Nachricht.

Trauer

nach einem Suizid braucht Halt und Mitgefühl. Und genau deshalb brauchen Hinterbliebene eine öffentliche Sprache, die sie nicht verletzt, sondern begleitet. Eine Sprache, die leise genug ist, damit ihre eigene Stimme wieder hörbar wird.

Wie empathische Sprache Halt schenken kann

Wie in den Medien über Suizid gesprochen wird, prägt weit mehr als nur die öffentliche Meinung. Sie prägt auch den privaten Blick auf das Geschehen. Worte, die in Schlagzeilen stehen oder in Kommentaren geteilt werden, formen Bilder, die viele Menschen unbewusst übernehmen. Diese Bilder dringen in Gespräche ein, beeinflussen Bewertungen und verändern die Art, wie ein

Suizid

erzählt oder verstanden wird. Für Hinterbliebene ist das oft besonders schmerzhaft. Sie merken, dass die öffentliche Wahrnehmung direkt in ihre persönliche Welt hineinwirkt. Sätze, die in Nachrichten oder sozialen Medien fallen, tauchen später im privaten Umfeld wieder auf. Manche werden nachgeahmt, andere zitieren unfreiwillig die gleiche Sprache. Das kann Wunden öffnen, die ohnehin kaum verheilen.

Empathische

Sprache wirkt hier wie ein Gegengewicht. Wenn Berichte über Suizid zurückhaltend und respektvoll formuliert sind, verändert sich auch der gesellschaftliche Umgang. Menschen sprechen vorsichtiger, benutzen weniger wertende Begriffe und achten darauf, was Hinterbliebene brauchen. Eine sensible öffentliche Darstellung senkt die Schwelle für Mitgefühl im Privaten. Sie schenkt Raum für Worte, die Halt geben, statt zu verletzen.

Viele Angehörige erzählen, dass sie sich entlastet fühlen, wenn Medien darauf verzichten, Gründe zu spekulieren oder das Geschehen drastisch darzustellen. Wenn der Ton wertfrei bleibt, entsteht ein Gefühl von Respekt. Dieser Respekt wirkt weit über die Berichterstattung hinaus. Er macht es leichter, über den Verlust zu sprechen, weil die öffentliche Sprache nicht als Bedrohung empfunden wird.

Als Trauerrednerin erlebe ich immer wieder, wie sehr Worte in der Öffentlichkeit ihre Spuren in der privaten

Trauerbewältigung

hinterlassen. Wenn Medien einfühlsam berichten, können Angehörige den Tod ihres geliebten Menschen mit etwas mehr Ruhe betrachten. Wenn Medien distanziert oder wertend formulieren, verlieren Hinterbliebene oft den Halt. Es ist ein Unterschied, der sich nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen bemerkbar macht.

Empathische Sprache schafft einen Rahmen, in dem Trauer ihren Platz finden kann. Sie begleitet, statt zu bedrängen. Sie sieht den Menschen, nicht das Ereignis. Und sie zeigt, dass wir gemeinsam Verantwortung dafür tragen, wie wir über Suizid sprechen und wie wir diejenigen schützen, die mit diesem Verlust weiterleben müssen.

Die Bedeutung einer mitfühlenden Haltung im öffentlichen Raum

Eine mitfühlende Haltung im öffentlichen Raum ist entscheidend dafür, wie Suizid gesellschaftlich wahrgenommen wird und wie Hinterbliebene mit ihrer Trauer leben können. Wenn öffentliche Stimmen, Medienberichte oder Kommentare in sozialen Netzwerken einfühlsam formuliert sind, prägt das das Klima, in dem sich Trauernde bewegen. Es vermittelt das Gefühl, dass ihr Verlust gesehen wird und dass ihr Schmerz nicht zur Diskussion, sondern zum Verständnis einlädt.

Viele Hinterbliebene berichten, dass sie sich besonders verletzlich fühlen, wenn die öffentliche Sprache kalt oder bewertend wirkt. Sie empfinden es als zusätzlichen Schlag, wenn der Tod eines geliebten Menschen in zugespitzten Formulierungen beschrieben wird oder wenn von außen über Ursachen und Motive spekuliert wird. Eine mitfühlende Haltung bedeutet dagegen, dass Worte sorgsam gewählt sind und darauf achten, dass sie niemanden verletzen. Sie respektieren, dass jeder Suizid eine sehr persönliche Geschichte hat, die nur die Betroffenen kennen.

Die Art, wie im öffentlichen Raum gesprochen wird, hat unmittelbare Auswirkungen darauf,

wie Menschen über Suizid sprechen, die nicht betroffen sind. Ein respektvoller Ton setzt Maßstäbe. Er ermutigt dazu, weniger hart zu urteilen und mehr Verständnis zu zeigen. Diese Haltung prägt Gespräche im privaten Umfeld und schafft einen Raum, in dem Trauer nicht abgewehrt, sondern mitgetragen wird.

Als

Trauerrednerin

sehe ich immer wieder, dass Angehörige im öffentlichen Diskurs nach Orientierung suchen. Sie möchten wissen, ob ihr Schmerz ernst genommen wird und ob das Umfeld versteht, wie tief ein solcher Verlust geht. Wenn die gesellschaftliche Haltung mitfühlend ist, eröffnet das Möglichkeiten, sich zu öffnen und über den Verlust zu sprechen, ohne Angst vor Missverständnissen zu haben.

Eine mitfühlende öffentliche Haltung schafft nicht nur Respekt, sondern auch Vertrauen. Sie zeigt, dass der Mensch, der gegangen ist, nicht auf eine Schlagzeile reduziert wird. Und sie gibt den Hinterbliebenen das Gefühl, dass sie nicht allein gegen falsche Bilder oder verletzende Worte ankämpfen müssen. Es ist diese Form des Mitgefühls, die eine Gesellschaft tragen kann und die für Trauernde zu einem wichtigen Teil ihrer Trauerbewältigung wird.

Eine sehr wichtige Anlaufstelle ist die Selbsthilfeorganisation

AGUS – Angehörige um Suizid e.V.. Sie begleitet Trauernde bundesweit.

Fazit: Worte können heilen oder verletzen

Worte haben eine enorme Kraft, die gerade nach einem Suizid weit über das hinausreicht, was nach außen sichtbar wird. Sie erreichen Menschen in einem Moment, in dem ihr Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist und in dem vieles brüchig geworden ist. Hinterbliebene versuchen, den Verlust zu begreifen, während gleichzeitig eine Flut von Eindrücken, Kommentaren und Schlagzeilen auf sie einwirkt. In dieser verletzlichen Zeit kann jede Formulierung, jeder Tonfall und jede journalistische Darstellung ihre innere Welt berühren und beeinflussen.

Wenn die öffentliche Sprache hart klingt, kann sie Wunden aufreißen, die gerade erst begonnen haben zu heilen. Vereinfachungen, Bewertungen oder Spekulationen lassen die

Trauer

schwerer erscheinen, weil sie nicht nur den Tod betreffen, sondern auch das Ansehen und die Würde des Menschen, der gegangen ist. Hinterbliebene spüren diese Härte unmittelbar. Sie erleben, wie öffentliche Worte in private Gespräche hineinwirken, wie Unsicherheiten wachsen und wie ihr Schmerz im Licht der Außenwelt noch sichtbarer wird, obwohl sie sich eigentlich Schutz wünschen.

Doch es gibt auch die andere Seite. Es gibt Worte, die tragen können. Worte, die Raum schenken. Worte, die anerkennen, dass ein Mensch mehr war als sein letzter Schritt. Eine Sprache, die behutsam ist, kann Angehörigen helfen, ihren Weg durch die Trauer zu finden. Sie kann den Blick für das Wesentliche öffnen: die Liebe, die Erinnerungen, das Leben, das geblieben ist. Eine empathische öffentliche Haltung schafft ein Klima, in dem sich Menschen nicht zurückziehen müssen, sondern Unterstützung erhalten können.

Als

Trauerrednerin

sehe ich oft, wie entscheidend Sprache für die

Trauerbewältigung

ist. Sie kann Halt geben in einer Zeit, in der alles wankt. Sie kann zeigen, dass der Schmerz einen Platz hat und dass der Mensch, der gegangen ist, nicht auf eine Schlagzeile reduziert wird. Und sie kann ermöglichen, dass Hinterbliebene sich gehört fühlen, auch wenn sie selbst keine Worte finden.

Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, sensibel und achtsam über Suizid zu sprechen. Jede Formulierung kann ein Schritt auf jemanden zu sein. Jeder Satz kann helfen, ein Stück Last zu tragen. Und jedes mitfühlende Wort kann für eine Familie zu einer leisen Erinnerung daran werden, dass sie nicht allein durch diese schwere Zeit gehen muss.